Liebe Schulgemeinschaft,

die Bundesschülerkonferenz hat am 30. Oktober ihren Call-to-Action präsentiert (https://bundesschuelerkonferenz.com/call-to-action/). Dort wird eine Krise der mentalen Gesundheit junger Menschen konstatiert, die durch zahlreiche Studien belegt wird, zum Beispiel durch die COPSY-Studie (https://www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/copsy-studie.html) oder im aktuellen Deutschen Schulbarometer (https://www.bosch-stiftung.de/de/projekt/das-deutsche-schulbarometer) oder im BiPsy-Monitor (https://bipsy.de/). Laut Schulbarometer geben nur 8% der Schülerinnen und Schüler ein hoch ausgeprägtes schulisches Wohlbefinden an. Auf der Instagram-Seite der Copsy-Studie heißt es: „Im Herbst 2023 fühlte sich etwa die Hälfte der jungen Erwachsenen durch verschiedene Krisen belastet. Rund ein Fünftel zeigte Anzeichen von Angst, und etwa ein Zehntel berichtete von depressiven Symptomen.“ (https://www.instagram.com/p/DONj9fDjFZG/?img_index=1).

Die Studienlage ist eigentlich eindeutig, vielen Jugendlichen geht es nicht gut und der Trend ist negativ. Gleichzeitig wird es immer schwieriger ambulante und stationäre Therapieplätze zu finden, die Wartezeiten sind sehr lang.

Die Studien zeigen auch, dass Leistungsdruck, Mobbing, mangelnde Unterstützung und vieles mehr in der Schule einen Teil zu dieser Situation beiträgt. Also liegt es auch in der Verantwortung der Schule, einen Teil zur Verbesserung der Situation, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, beizutragen.

Dazu gehört als erster Schritt, das Problem und die Verantwortung dafür anzuerkennen.

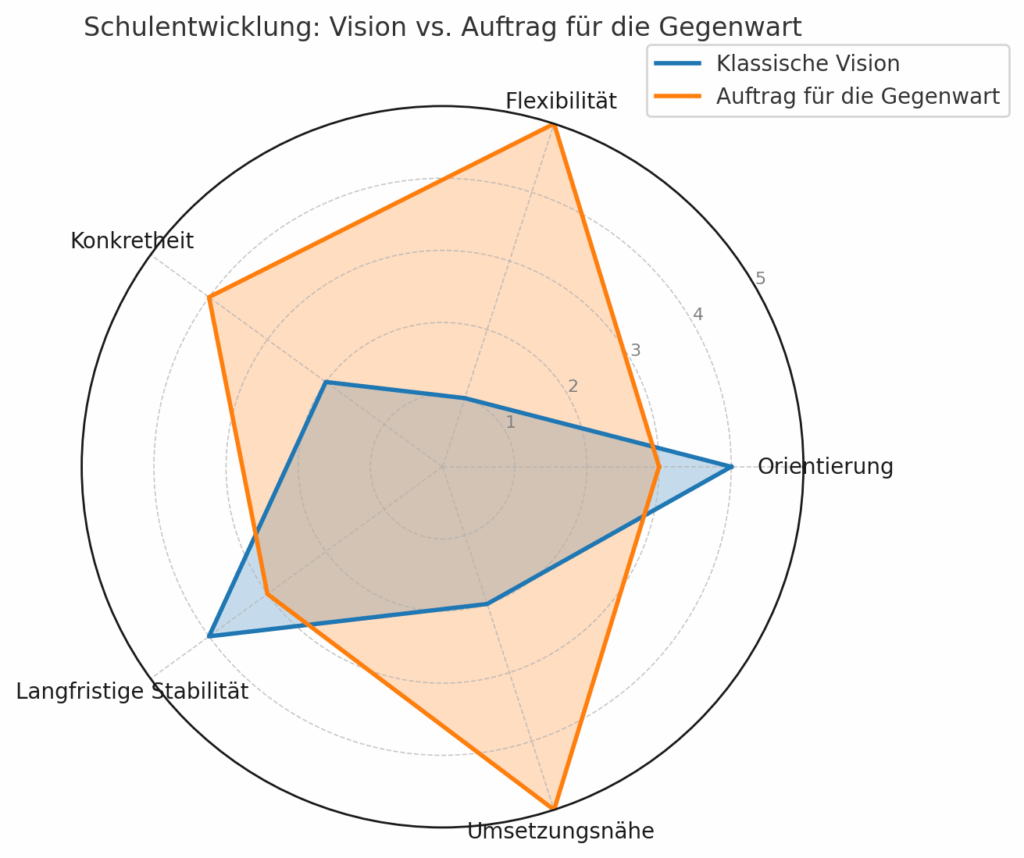

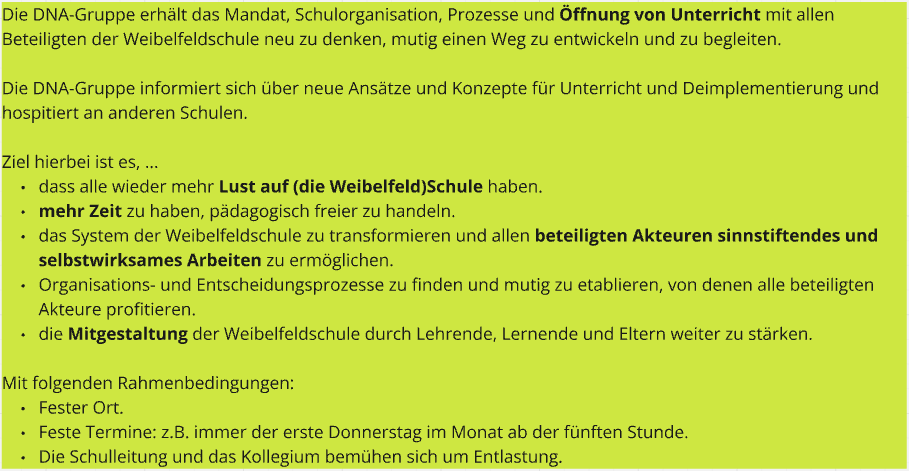

Mit der im letzten Newsletter (https://www.schulmun.de/2025/10/24/newsletter-25-26-04-24-10-2025/) vorgestellten Verpflichtung des Hessischen Schulgesetzes „zur Wohlfahrt der Schülerinnen und Schüler und zum Schutz ihrer seelischen und körperlichen Unversehrtheit, geistigen Freiheit und Entfaltungsmöglichkeit“ (§3 Abs. 9) und dem damit etablierten Schutzkonzept gehen wir einen Schritt in die richtige Richtung, sind aber auch erst am Anfang. Auch das Medienkonzept und die Module zum sozialen Lernen sind Bausteine auf dem Weg zu mehr Salutogenese von Lernenden und Lehrenden. Unser Ziel ist ja, so sieht es das von der Gesamtkonferenz beschlossene Mandat für die DNA-Gruppe vor, eine Schule zu sein, in die alle Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte gerne gehen. Und dazu braucht es einen respektvollen Umgang und ein von jeglicher Gewalt freies Schulklima.

Dafür tun wir schon Einiges, sind uns aber auch bewusst, dass wir dafür die Unterstützung der Familien, eigentlich der gesamten Gesellschaft brauchen.

Die Bundesschülerkonferenz hat in dem erwähnten Call-to-Action zehn unterstützenswerte Forderungen aufgestellt, die ich hier vollumfänglich wiedergebe:

„Unser 10-Punkte-Plan:

- Mehr Personal in Schulsozialarbeit und im schulpsychologischen Dienst

- Bessere Schulstrukturen: individuelle Förderung, mehr Pausen, Entlastung der Lehrkräfte, gute Ganztagsmodelle

- Förderung von Medienkompetenz in allen Unterrichtsfächern

- Mentale Gesundheit als Querschnittsaufgabe für alle Schularten und Unterrichtsfächer

- Fortbildungen, die Lehrkräfte und pädagogisches Personal befähigen, sich den Herausforderungen psychischer Belastungen zu stellen

- Gesundheitsförderung als Teil der Schulkultur etablieren mit Strategien zur Prävention und Früherkennung von psychischen und physischen Krankheiten (z.B. Angebote für mehr Bewegung, gesunde Ernährung und Einsatz schulgerechter digitaler Tools zur Unterstützung von mentaler Gesundheit)

- Verbindliche Schutzkonzepte gegen Mobbing und Diskriminierung

- Vermittlung von Schlüsselkompetenzen wie Selbstregulation und Stressbewältigung im Unterricht und in außerunterrichtlichen Angeboten

- Schulbauten mit Rückzugsräumen, guter Akustik, viel Licht und ausreichend Platz

- Umfassende Begleitung, Unterstützung und Nachteilsvermeidung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung sowie für junge Menschen in risikobehafteten Lebenssituationen

Was wir brauchen, sind gesunde, medienkompetente und resiliente junge Menschen! Wir fordern die Politik auf, denen zuzuhören, die es betrifft!“

An einigen der Punkte sind wir dran, zum Beispiel auch mit dem Projekt „einfach bewegen(d)“, an anderen müssen wir noch arbeiten. Ein nächster Schritt wird es sein, „Tomoni“ an der Schule anzubieten (https://www.tomonimentalhealth.org/). Dazu demnächst mehr.

Mir persönlich ist es wichtig, dieses Thema in den Fokus zu rücken und damit, neben Medien- und Demokratiebildung, einen weiteren persönlichen Entwicklungsschwerpunkt zu setzen, um unseren Schülerinnen und Schülern die nötige Resilienz für die Herausforderungen der Zukunft mitzugeben.

Ihr

Erik Grundmann

Und hier wieder als Angebot, ein paar Links, Tipps und Empfehlungen, das naturgemäß nach den Ferien etwas ausführlicher ausfällt:

Interessantes

Die „Berliner Morgenpost“ wagt sich an einen Erklärungsversuch, warum junge Menschen wütend auf die Politik sind: https://www.morgenpost.de/politik/article410332309/wir-muessen-sehr-laut-werden-darum-macht-die-politik-die-jungen-wuetend.html.

In der „Frankfurter Rundschau“ wird sich mit der Frage, warum Schüler es hassen Romane zu lesen, befasst: https://www.fr.de/panorama/lesen-sie-hassen-es-schueler-koennen-keine-romane-mehr-zr-94004845.html. Auch der „Deutschlandfunk“ befasst sich mit dem Thema: https://www.deutschlandfunk.de/leseforscher-christian-dawidowski-ueber-gegenwart-und-zukunft-des-lesens-100.html.

Der geschätzte Jan-Martin Klinge hat sich auf seinem „halbtagsblog“ mit der Bildungsforschung auseinandergesetzt, lesenswert: https://halbtagsblog.de/2025/11/02/bildungsforschung-nervt-und-ist-wichtig/. Auslöser für diesen Blogbeitrag war wohl dieser Beitrag von John Hattie auf dem Deutschen Schulportal: https://deutsches-schulportal.de/expertenstimmen/john-hattie-warnt-vor-falsch-verstandener-individualisierung-des-lernens/.

In meiner Social-Media-Bubble ploppt immer mal wieder die Debatte um die Rolle von Empirie in der Schul- und Unterrichtsentwicklung auf. Dazu zwei interessante Beiträge von Stephanie Wössner und Gratian Riter: https://www.petiteprof79.eu/mehr-als-nur-wirksam-warum-hatties-visible-learning-fuer-die-zukunft-des-lernens-nicht-ausreicht/ und https://seagent.de/jenseits-des-positivismus-ein-plaedoyer-fuer-experimentellen-mut/.

Smartphone und Social-Media

Die „taz“ berichtet über den neuen TikTok-Trend „PingTok“ bei dem sich Jugendliche unter dem Einfluss von Drogen in Shorts (die Videos, nicht die Hosen) präsentieren: https://taz.de/PingTok-Trend-Teeanger-feiern-auf-TikTok-ihren-Konsum/!6125287/.

Der „Medienzeit-Elterblog“ warnt vor der App PolyBuzz, die sich zunehmender Beliebtheit erfreut: https://www.medienzeit-elternblog.de/blog/polybuzz-verstehen-app-fr-kinder-gefhrlich.

KI

Die „Internet Watch Foundation“ berichtet (auf Englisch) über den rasanten Anstieg von KI-generierter Kinderpornografie im Netz und fordert dazu auf dagegen aktiv zu werden: https://www.iwf.org.uk/news-media/news/full-feature-length-ai-films-of-child-sexual-abuse-will-be-inevitable-as-synthetic-videos-make-huge-leaps-in-sophistication-in-a-year/.

In der „taz“ wird ein Mann vorgestellt, der eine Beziehung mit einer KI führt: https://taz.de/Verliebt-in-eine-KI/!6121372/. Das ist übrigens keine witzige Schrulle, sondern ein zunehmendes Phänomen. Dazu auch: https://t3n.de/news/wegen-ki-jungen-koennten-durch-ki-verlernen-grenzen-zu-respektieren-1714681/, https://www.informationsethik.net/die-simulierte-freundschaft/ und die Studie (Me, myself and AI“: https://www.internetmatters.org/wp-content/uploads/2025/07/Me-Myself-AI-Report.pdf.

Tipps für den Unterricht

Bei „Liberating Structures“ gibt es eine tolle Methodenseite zur Kollaboration, die auch im Unterricht anwendbar ist: https://liberatingstructures.de/liberating-structures-menue/. Überhaupt ist die Seite empfehlenswert!

Das ZDF hat eine eigene Seite mit Material für Schulen: https://schule.zdf.de/.

Hier gibt es, nur für den Unterricht, verschiedene Vorlagen zur Erstellung von Social-Media-Content für Arbeitsblätter, zum Beispiel Insta-Posts oder WhatsApp-Dialoge: https://zeoob.com/.

Leseempfehlung

Weil ich ja immer Medienbildung so sehr in den Vordergrund stelle (und natürlich auch ein klein wenig, weil ein kurzer Beitrag von mir zur Medienbildung an der Weibelfeldschule drin ist), gerade erst veröffentlicht: Florian Nuxoll: Upgrade: Medienkompetenz. Informationen einordnen, kritisch reflektieren, verantwortungsvoll handeln, Hannover 2025.

Hörempfehlung

In einem Podcast auf WDR 5 erläutert Ferdinand Stebner „Die Vorteile von selbstreguliertem Lernen“: https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:section:42b966c64cd83570/.

Sehempfehlung

Das ZDF-Magazin „frontal“ zeigt einen kurzen Beitrag „Sprache, Motorik, Sozialverhalten: Kinder scheitern schon in der Grundschule“: https://www.zdfheute.de/video/frontal/sprache-motorik-sozialverhalten-kinder-scheitern-in-grundschule-100.html.

Veranstaltungsempfehlung

Leider nur noch Warteliste, ich freue mich aber sehr auf die Edunautika-Süd am 15. November: https://heraeus-bildungsstiftung.de/seminare/lehrkraefte/edunautika-ein-barcamp-zu-zukunftsfaehiger-paedagogik-im-digitalen-wandel/.

Spaß im Netz

The Blob: https://oimo.io/works/blob/