Liebe Schulgemeinschaft,

ein weiteres Schuljahr neigt sich dem Ende zu, mein zweites als Schulleiter an der Weibelfeldschule. Ich könnte jetzt wieder Bilanz ziehen und aufzählen, was wir im letzten Jahr erreicht haben, wie den Abschluss des begleiteten Prozesses zur Bildung einer DNA-Gruppe und dessen Erträge für die Schulentwicklung, die Entwicklung eines Handy- und eines Präventionskonzeptes oder der Umbau des AV-Studios und vieles mehr. Um all den Entwicklungen und Veränderungen gerecht zu werden, bräuchte ich mehrere Seiten und das würde niemand lesen wollen.

Stattdessen würde ich Sie gerne an einem wichtigen Learning für mich US DEM LETZTEN Jahr teilhaben lassen: Wir leben in Zeiten exponentiellen Wachstums. Diese Idee habe ich von Christian Stöcker geklaut (https://www.youtube.com/watch?v=U6V22IWppT8) und mit anekdotischer Evidenz festgestellt, dass dieses Phänomen auf viele Bereiche übertragen werden kann, vermutlich auch auf Schulentwicklung.

Wir kennen von dem Phänomen des Klimawandels die Existenz von Kipppunkten. Ein (naturwissenschaftlicher) Kipppunkt bezeichnet in verschiedenen Fachbereichen einen Punkt, an dem eine kleine Veränderung zu einer abrupten und oft unumkehrbaren Veränderung des gesamten Systems führt. Im Kontext des Klimawandels bezieht sich dies zum Beispiel auf kritische Schwellenwerte, deren Überschreitung zu irreversiblen und sich selbstverstärkenden Klimaänderungen führen kann.

In den Sozialwissenschaften spricht man auch von Kipppunkten, diese sind etwas komplexer zu erklären, haben aber einen ähnlichen Effekt (https://www.zeit.de/2024/06/soziale-kipppunkte-gesellschaftliche-stimmung-demokratie-sozialwissenschaft/komplettansicht). Sobald eine gewisse Anzahl von Menschen, oft um die 20%, manchmal auch schon viel weniger (es gibt eine Studie, die von 3,5% ausgeht), etwas verändern möchte, beginnt ein (in der Regel) unumkehrbarer Veränderungsprozess. Wir kennen das zum Beispiel bei Werten und Normen (Emanzipation, Todesstrafe) oder auf dem Finanzmarkt.

Egal um welche Kipppunkte es geht, auch hier haben wir es mit einem Phänomen von exponentiellem Wachstum zu tun. Das Problem ist nun, dass das menschliche Gehirn nicht gut mit exponentiellem Wachstum umgehen kann und wir dazu neigen, diesen Effekt zu unterschätzen. Ein positiver Aspekt des exponentiellen Wachstums ist, dass die Veränderung, die Einzelne bereit sind zu gehen, einen größeren Einfluss hat als angenommen.

Für Schulentwicklung bedeutet das, dass es gar nicht zwingend einer Mehrheit bedarf, um einen Veränderungsprozess zu starten. Im Change- und Organisationsmanagement liest man häufig, dass 10% des Personals genügen, um Veränderungen anzustoßen. Und 10% veränderungswillige Lehrkräfte haben wir an der Weibelfeldschule bestimmt und diese haben bereits mit einem Veränderungsprozess begonnen, ähnliche Beobachtungen mache ich im gesamten hessischen und deutschen Schulsystem, viele haben sich auf den Weg gemacht und: Wir werden mehr!

Das bedeutet, dass wir uns auch im Schulsystem auf Kipppunkte zubewegen, die das System verändern. Das ist übrigens auch kein neues Phänomen, solche tiefgreifenden Veränderungen gab es immer wieder, zum Beispiel die Einführung der Schulpflicht, die Koedukation oder die Bildungsexpansion.

Für die Weibelfeldschule bin ich gespannt, wo wir im kommenden Jahr exponentielles Wachstum und Kipppunkte erleben können. Was auch immer auf uns zukommt, ich freue mich darauf dies mit dieser Schulgemeinschaft gemeinsam erleben und gestalten zu dürfen!

Ihr

Erik Grundmann

P.S.: 2027 besteht die Weibelfeldschule 50 Jahre! Im Hintergrund kursieren schon erste Ideen, nach den Sommerferien sollten wir mit den Planungen beginnen. Wer aus der gesamten Schulgemeinschaft Lust hat, mitzuarbeiten, kann sich gerne bei mir melden. Lassen sie uns dieses Ereignis ein Jahr lang mit verschiedenen Höhepunkten aus allen Bereichen feiern!

Und hier wieder als Angebot, ein paar Links, Tipps und Empfehlungen:Interessantes

Das Deutsche Schulportal fasst das vor wenigen Tagen erschienene Deutsche Schulbarometer zusammen, einer Befragung von über 1.500 Lehrkräften zu deren aktueller Stimmung und den Herausforderungen im Schulsystem: https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/deutsches-schulbarometer-lehrkraefte-2025-die-wichtigsten-ergebnisse/.

Das Medienmagazin „Zapp“ vom NDR beschäftigt sich mit der Frage, ob Lehrer Influencer sein dürfen: https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/Content-aus-dem-Klassenraum-Duerfen-Lehrer-Influencer-sein,zapp14806.html.

Auf dem Deutschen Schulportal gibt es ein Dossier zur datengestützten Diagnose: https://deutsches-schulportal.de/dossiers/datengestuetzte-diagnose-und-foerderung-in-der-schule-aber-wie/.

Der großartige Schulentwickler Jan Vedder hat auf seiner Homepage eine neue Metapher entwickelt, Schulentwicklung als „Raketenwissenschaft“: https://www.vedducation.de/2025/06/15/ab-geht-die-rakete-schulentwicklung-mit-schubkraft/.

Auf dem deutschen Bildungsserver gibt es eine Schwerpunktseite zu Autismus-Spektrum-Störungen / Asperger-Syndrom: https://www.bildungsserver.de/foerderpaedagogik-inklusion/autismus-spektrum-stoerungen-asperger-syndrom-2643-de.html.

Eine Expertengruppe hat im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung eine Empfehlung für eine zukunftsorientierte Lern- und Prüfungskultur in Schulen erarbeitet: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/schulische-bildung/projektnachrichten/lern-und-pruefungskultur-in-schule-veraendern-ein-plaedoyer-fuer-mutige-entscheidungen.

Das DIPF stellt einen Sammelband zu „Soziale Herkunft als zentraler Faktor für Bildungserfolg – ein Schlüsselthema der Bildungsforschung“: https://www.dipf.de/de/dipf-aktuell/pressemitteilungen/soziale-herkunft-als-zentraler-faktor-fuer-bildungserfolg-ein-schluesselthema-der-bildungsforschung.

Die Bosch-Stiftung hat ein Papier zur psychischen Gesundheit von Schülerinnen und Schülern veröffentlicht: https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf/2024-10/DUK%20RBSG_Psych%20Gesundheit%20SuS_web%20final.pdf. Zum gleichen Thema gibt es ein sehenswertes Video von Ferdinand Stebner: https://www.youtube.com/watch?v=nWJDQ_72O1M&t=74s.

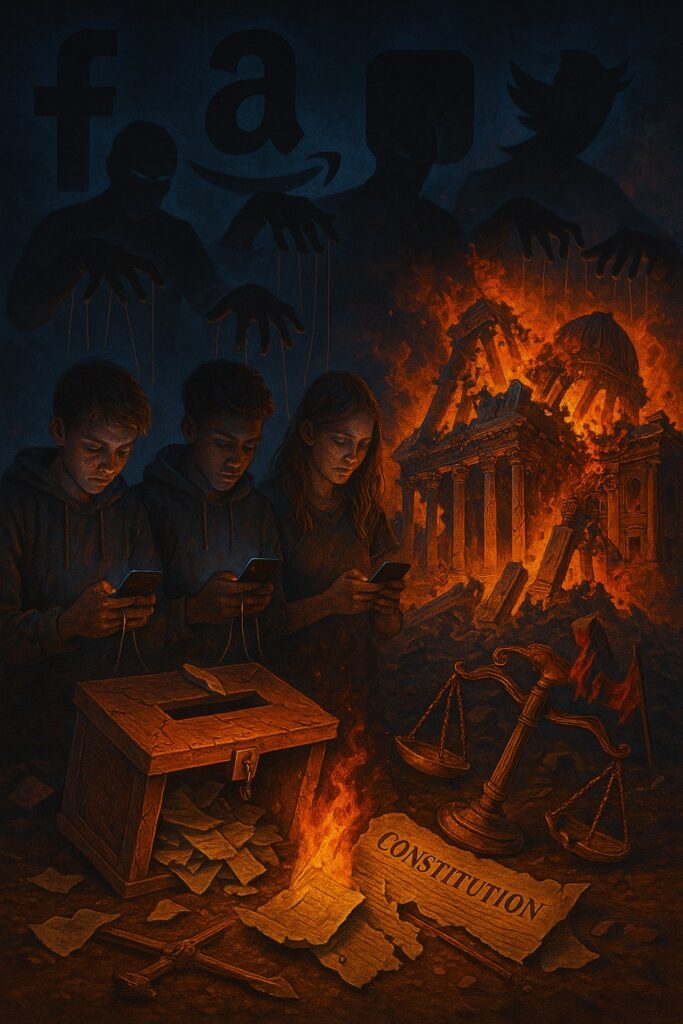

Smartphone und Social Media

In diesem Newsletter muss einmal mehr vor Entwicklungen in Social Media gewarnt werden, die erschreckend sind.

OmeTV gibt es zwar schon länger, erfreut sich aber anscheinend aktuell bei Jugendlichen wieder wachsender Beliebtheit. Es handelt sich dabei um eine Videochat-Plattform, mit der man mit zufälligen Fremden in Kontakt treten kann. Eine kritische Auseinandersetzung dazu gibt es hier: https://www.saferinternet.at/social-media-ratgeber/was-ist-ometv.

In Hamburg wurde ein Mannfestgenommen, der sich wohl über soziale Medien gezielt vulnerable Jugendliche gesucht hat, um diese sexuell zu Missbrauchen oder in den Selbstmord zu treiben. Erschrecken ist, dass dies kein Einzelfall ist, sondern Teil einer weltweit agierenden Online-Community. Mehr dazu hier: https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/white-tiger-neue-details-zu-20-jaehrigem-hamburger-mordverdaechtigen,polizei-366.html.

Nicht ganz neu, aber dennoch ein erschreckender TikTok-Trend: „Forscher warnen vor übermäßiger Hautpflege bei jungen Mädchen“: https://www.spiegel.de/panorama/skincare-routine-forscher-warnen-vor-tiktok-trend-bei-jungen-maedchen-a-d406760d-81fb-4804-9fb1-bc140f36a100.

Nach Australien nimmt auch in Europa die Diskussion um Altersbeschränkungen für Social Media fahrt auf: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/social-media-alter-eu-100.html.

KI

In diesem Newsletter wird in der Rubrik KI ein kleiner Schwerpunkt auf Dinge gelegt, die mit KI möglich sind, mal eher gruselig, mal eher genial. Entscheiden Sie selbst.

Das ZDF hat mit Deepfake-Techniken Schauspieler in historische Persönlichkeiten verwandelt: https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/ab-jetzt-im-zdf-die-deepfake-diaries-historischer-persoenlichkeiten. Nichts völlig Neues, in Geschichtsdokus hat schon länger Reenactment Einzug gehalten, was nicht unumstritten ist.

Die BBC beschäftigt sich mit der Frage, wie Googles KI-Suche das Surfverhalten verändert. Durch die Anzeige von KI-Antworten bei den Suchergebnissen, geht unter anderem die Nutzung von Websites zurück, da das Ergebnis vermeintlich schon angezeigt wird: https://www.bbc.com/future/article/20250611-ai-mode-is-google-about-to-change-the-internet-forever. Damit verändert sich, laut BBC, das Internet grundlegend.

Die Firma Titanom hat mit „MyMilo“ einen sprechenden KI-Teddy für Kinder entwickelt und versucht diesen auf den Markt zu bringen: https://www.mymilo.de/.

Das MÍT hat eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass ChatGPT die Fähigkeit kritisch zu denken einschränkt. Einen Bericht dazu gibt es bei time.com: https://time.com/7295195/ai-chatgpt-google-learning-school/. Hier geht es zur Studie: https://www.media.mit.edu/publications/your-brain-on-chatgpt/.

Aufgrund einer veränderten Rechtslage in den USA, können bei ChatGPT keine Daten mehr gelöscht werden: https://t3n.de/news/openai-muss-chatgpt-daten-wegen-klage-speichern-1691701/.

Im letzten Newsletter hatte ich auf die Möglichkeiten von Veo 3 hingewiesen und schon sehen wir die ersten erschreckenden Anwendungen: https://www.derstandard.at/story/3000000275464/neue-kriegswaffe-ki-videos.

Überblick zu einer Studie zu KI-Einsatz im Unterricht bei Bildungsklick: https://bildungsklick.de/schule/detail/ki-schule-unterricht-wissenschaft-handreichung.

Tipps für den Unterricht

Mit https://storymap.knightlab.com/ kann man Geschichten, Lernpfade und vieles mehr kostenlos in Landkarten einbinden.

Der Podcast „Laberfach“ hat auf Youtube eine Playlist mit 33 Stilmitteln veröffentlicht: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaY9K1q68Ak-P6iL9zpNtQ5v7MaToNv6q.

Veranstaltungsempfehlung

Am 30. September kommt auf meine Initiative hin SPIEGEL-Bestsellerautorin Silke Müller (https://silkemueller.com/) nach Dreieich ins Bürgerhaus. Sie wird einen Vortrag zu Kindern und Jugendlichen in sozialen Medien halten, im Anschluss gibt es eine Podiumsdiskussion. Genaue Zeiten und Informationen zum Ticketverkauf folgen bald.

Am 15. November kommt auf Initiative der Hereaus Bildungsstiftung die großartige edunautika nach Hanau in die Karl-Rehbein-Schule nach Hanau! Die edunautika ist eines der renommiertesten Bildungsbarcamps in Deutschland und findet jährlich in Hamburg statt. Infos und Anmeldung gibt es hier: https://edunautika.de/2025-hanau/. Ich bin angemeldet.

Leseempfehlung

Sugata Mitra: The School in the Cloud. The Emerging Future of Learning, Thousand Oaks 2020. Sugata Mitra ist für mich persönlich eine große Inspiration und in Deutschland leider kaum bekannt. In diesem Buch beschreibt er die Grundlagen seiner Pädagogik und seine spannenden Projekte. Mehr zu ihm findet sich in meinem ersten Blogbeitrag: https://www.schulmun.de/2023/10/25/mehr-sugata-mitra/.

Hörempfehlung

Die Psychologin Hannah Metzler spricht im Podcast „deepdive“ über Mythen über Social Media, spannend und aufschlussreich: https://open.spotify.com/episode/7h7QFkPpa7jfrGdplmGGkf?nd=1&dlsi=941646749b304140.

Sehempfehlung

Die Maus erklärt KI kindgerecht, gelungene Sendung: https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLXNvcGhvcmEtMWU3N2UyOTctMDk4YS00NjA4LWIwZTktMWYwMzBkNThhY2Vj?isChildContent.

Auf dem Youtube-Kanal von Alexandra Wendler gibt es zahlreiche praktische Tipps für den Unterricht, vor allem zu herausfordernden Situationen: https://www.youtube.com/@entfesselteslernen2694.

Spaß im Netz

Das Catleidoscope: https://catleidoscope.sergethew.com/.