KI spielt im politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Diskurs, aber auch in der Bildungs- und Schulpolitik eine untergeordnete Rolle und das ist fatal.

Das ist sicher eine steile These. Die deutsche Industrie entdeckt gerade ihre KI-Kompetenzen bei der Auswertung von Maschinendaten, aber im Mittelstand ist KI noch nicht angekommen. Die EU hat schon gesetzliche Regulierungsmaßnahmen geschaffen, die teilweise kontrovers diskutiert werden, in der Breite sind diese aber noch nicht angekommen. Es gibt „Leuchtturmschulen“ die vorbildlich mit KI umgehen und Ed-Techs, die tolle Anwendungsmöglichkeiten bieten, sogar Bundesländer, die diese Anwendungen ihren Schulen zur Verfügung stellen, aber auch in den Schulen ist KI noch lange nicht in der Breite angekommen. Es gab schnell Handreichungen, aber sonst ist in vielen Bundesländern nicht viel passiert.

In allen Bereichen wird immer wieder, zumindest implizit, suggeriert, dass es Wichtigeres zu diskutieren gebe.

Dabei haben viele Staaten schon erkannt, dass KI in Lehrpläne gehört, mit Fördergeldern versehen werden muss und in Anwendungen integriert werden muss. China und die USA liefern sich einen Wettlauf um immer bessere KI-Modelle und Europa erwacht langsam mit zarten Ansätzen. KI wird in vielen Bereichen eine immer stärkere Rolle spielen. In der Medizin, im Umgang mit großen Datenmengen, bei autonomen Steuerungssystemen, bei der Datenverarbeitung, im Journalismus, bei der Erzeugung von Verträgen, im Militär, in der Robotik, im Handwerk, eigentlich in nahezu allen Lebensbereichen.

Menschen lassen sich von KI in Sachen Wissen, Geld, Liebe usw. beraten, gehen sogar neue Formen von Beziehungen mit KI-Avataren ein.

KI wird zum Begleiter, Organisator, Tutor, Berater; KI-Agenten übernehmen komplexe Aufgaben und organisieren Lebensbereiche im Privaten, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft.

Ki ist ubiquitär und bestimmt jetzt schon Teile unseres Lebens, auch an Stellen, an denen wir es gar nicht merken und wir befinden uns im Grunde erst am Anfang einer Entwicklung, bisher ist die immer wieder angekündigte „KI-Eiszeit“, eine lange Phase von Stagnation in der Weiterentwicklung von KI-Modellen, nicht eingetreten. Im Gegenteil: Es tun sich immer neue Anwendungsfelder auf, von denen wir, wenn überhaupt, nur am Rande etwas mitbekommen, zum Beispiel beim Militär oder beim Maschinenmanagement in Fabriken.

Bei aller Kritik an den Unzulänglichkeiten, Halluzinationen, ökologischen und ethischen Auswirkungen und dem Bias von KI, tendiere ich dennoch zu der Annahme, dass KI, oder aktuell noch besser gesagt: Maschinelles Lernen und neuronale Netze und deren Anwendung Schlüsseltechnologien für die Zukunft sind.

Ob und wie wir uns damit auseinandersetzen, hat also eine stark politische Dimension. Wir brauchen eine Rahmengesetzgebung und spezielle Regulierungen für Bildung oder Industrie. Wir brauchen staatliche und private Infrastruktur, Investitionen und vor allem die Bereitschaft uns auf den Weg zu machen. Dafür muss Politik arbeiten und Anreize schaffen.

Im Grunde gibt es für die Politik, im Sinne des Dagstuhl-Dreiecks für Bildung in der digitalen Welt aus der Informatik drei relevante Dimensionen:

1. Eine technische Dimension. Wie funktioniert KI?

2. Eine Anwendungsdimension. Wie nutze ich KI?

3. Eine gesellschaftlich-kulturelle Dimension. Wie wirkt KI auf mich und die Gesellschaft?

Die Aufgabe der Politik ist es nun, für 1. Rahmengesetze zu schaffen. Welche Daten dürfen fürs Training verwendet werden, welche Sicherheitsmechanismen müssen eingebaut werden? Zu 2.: wie schützen wir Kinder, aber auch, wie schützen wir Erwachsene vor Missbrauch der und durch KI-Anwendungen. Und 3. Welche Bereiche der Gesellschaft wollen wir in die Hand von KI geben, wie gehen wir mit dem KI-Bias um oder was bedeutet es, wenn es wirklich zur AGI, der dem Menschen überlegenen Superintelligenz kommt?

Von Interesse ist außerdem, welche Jobs von KI bedroht sind und werden, welche neuen Jobs entstehen, wie kann KI uns helfen Probleme zu lösen? Im Bereich des Moleküldesigns geschehen gerade große Fortschritte, die sich auf Medizin, Umweltschutz und viele weitere Bereiche auswirken.

Für Schulen, aber auch für lebenslange Bildung, von der frühkindlichen Bildung bis zur Rente und darüber hinaus wird KI in der Zukunft eine immer stärkere Rolle einnehmen. Sei es im Bereich der Diagnose, des Tutorings oder auch der Verwaltung und der Datenanalyse. Wegweisende Anwendungen und Pilotprojekte existieren schon, aber ich vermisse eine breite Diskussion dazu. Im Moment gibt es unter Lehrkräften zwei wesentliche Gruppen, die kleiner besteht aus KI-Pionierinnen und -Pionieren, die sich im Sinne der 4A von Doris Weßels (aufklären, ausprobieren, akzeptieren, aktiv werden) auf den Weg machen und eine größere Gruppe die so tut, als hätte das alles nichts mit ihnen zu tun.

Die Studie „KI an europäischen Schulen“ von IPSOS im Auftrag der Vodafone Stiftung vom Anfang des Jahres kommt zu folgenden Ergebnissen:

•74% der 12-17-Jährigen halten KI für bedeutend für die berufliche Zukunft

•56% nutzen KI zur Recherche, 45% für Erklärungen und 31% zur vollständigen Lösung von Aufgaben

•Nur 36% berichten von schulischen Regularien

•Nur 44% halten Lehrkräfte für ausreichend kompetent

•49% befürchten durch KI mehr Ungleichheit und 27% fühlen sich abgehängt

•48% fürchten Mobbing durch Deep Fakes

In anderen Studie ist der Anteil der Schülerinnen und Schüler die KI für schulische Arbeit nutzen deutlich höher. Das können wir doch nicht ignorieren. Fast drei Jahre nach dem Durchbruch von ChatGPT gibt es in vielen Schulen noch keine Strategie zum Umgang (Funfact: Ein KI-Verbot ist keine Strategie).

Wir müssen die drei oben beschriebenen Dimensionen im Umgang mit KI endlich in die Schule holen. Wir müssen den Lernenden beibringen, wie KI funktioniert, wir müssen sie in der sinnvollen Anwendung schulen und wir müssen sie kritisches Denken im Umgang mit KI und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft lehren.

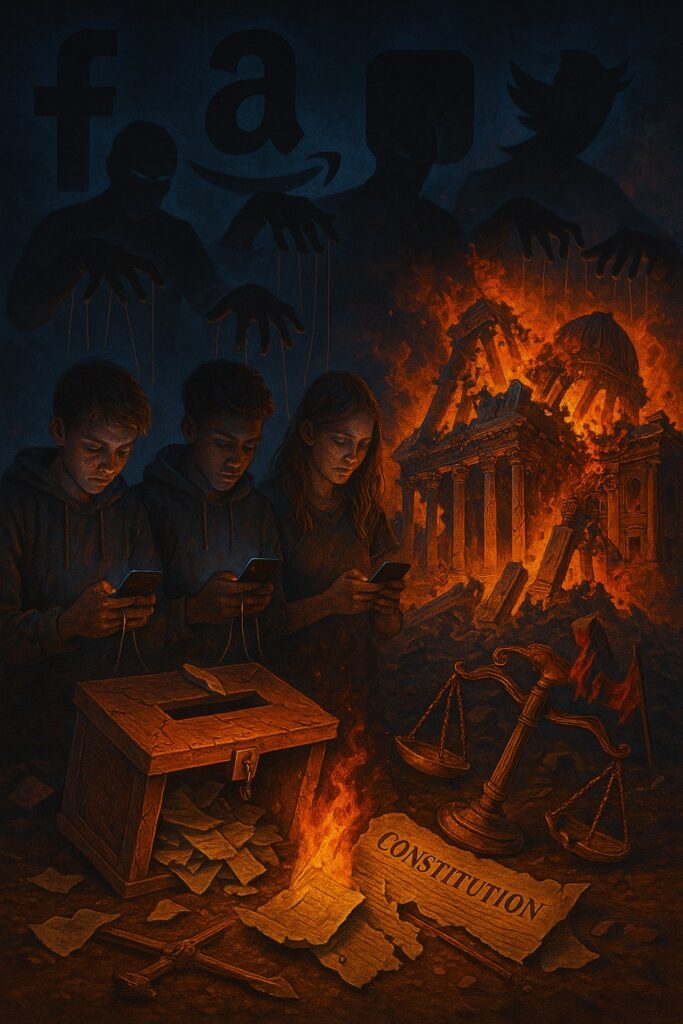

Die sozialen Medien werden von KI-Bots geflutet, die tendenzöse Beiträge und Kommentare veröffentlichen, um so Einfluss auf den politischen Diskurs zu nehmen und unsere Gesellschaft zu polarisieren. Deepfakes sind teilweise kaum noch zu erkennen, sind als trampolinspringende Hasen vielleicht noch witzig, können aber im politischen Diskurs großen Schaden verursachen. Gerade erst kam heraus, dass Meta-Chatbots unangemessen mit Jugendlichen interagiert haben, es gibt Fälle in denen Jugendliche von KI-Bots in den Tod getrieben wurden. Außerdem vergrößern wir im Moment die Spaltung der Gesellschaft, da ein Teil der Bürger, der Schülerinnen und Schüler die Chance hat sich mit KI (fort-)zu bilden und der andere Teil immer weiter abgehängt wird, weil er sich nicht damit beschäftigt oder oder den Zugang nicht leisten kann.

All das können wir doch alles nicht einfach geschehen lassen. KI bietet unglaubliche Möglichkeiten und bedroht gleichzeitig unser Bildungssystem und unser pluralistische freiheitlich-demokratische Grundordnung, unser Wirtschaftssystem und unser psychische Gesundheit. Und damit sind wir wieder bei der politischen Dimension. Wir brauchen einen politischen und gesellschaftlichen Diskurs, wie wir mit Künstlicher Intelligenz umgehen wollen, gleichzeitig müssen wir die Menschen zu diesem Diskurs befähigen, was Aufgabe des Bildungssystems ist.

Nichts zu tun, ist fatal.

Eine Menge Links zu KI gibt es hier.

Nachtrag

Dieses Papier des Bundestags bestätigt imho meine Aussagen: https://www.bundestag.de/resource/blob/1058904/7362e1bfab54b947f6ee3e661bec1706/WD-8-004-25-pdf.pdf.