Wieder ist ein ereignisreiches Jahr zu Ende gegangen. In meinem Jahresrückblick 2023 habe ich mich intensiv mit KI auseinandergesetzt. Diese Auseinandersetzung dauert nach wie vor an, ich gebe mittlerweile Workshops zu diesem Thema oder halte Vorträge zu KI. Trotz großer Fortschritte mit fobizz oder der im Herbst erfolgten Einführung von telli in Hessen ist bei vielen Lehrkräften die Auseinandersetzung mit und der Einsatz von KI immer noch nicht angekommen (bei den Schülerinnen und Schülern allerdings sehr wohl). Auch wenn noch viele Fragen offen sind, bin ich nach wie vor überzeugt, dass KI Schule und Unterricht grundsätzlich verändert.

2024 habe ich mich mit meinen ersten 1,5 Jahren als Schulleiter auseinandergesetzt. Mittlerweile fühle ich mich in meiner Rolle sicher und liebe meinen Job, es wird aber auch immer offensichtlicher, dass das Schulsystem, nicht nur wegen KI, vor großen Herausforderungen steht und die Arbeit als Schulleiter anspruchsvoller wird. Bob Blume hat einmal bei Markus Lanz das Bild bemüht, dass wir im Flug eine Propellermaschine in einen Düsenjet umbauen müssen. Ich würde das mittlerweile um die Sorge ergänzen, dass uns die Kraft und das Personal dafür auszugehen drohen, weil das System zunehmend von den Herausforderungen überrollt wird. Schließlich leben wir ja in Zeiten sich exponentiell beschleunigender Veränderungen. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, dürfte das begonnene Jahr ein in vielerlei Hinsicht entscheidendes werden. Und das gilt nicht nur für Bildungsthemen, mit denen ich mich hier befasse.

Was unsere Schulentwicklung angeht, habe ich im letzten Jahr davon gesprochen, dass wir Strukturen geschaffen haben, die anfangen zu arbeiten. Das ist geschehen und es haben sich einige Arbeitsgruppen gebildet, die an Konzepten zur Veränderung arbeiten. Ziel ist es im Schuljahr 2027/28 mit den ersten 5. Klassen mit selbstreguliertem Lernen zu starten.

Als ich begonnen habe, diesen Beitrag vorzubereiten, ist mir deutlich geworden, was in diesem Jahr alles passiert ist, an welchen Veranstaltungen ich teilnehmen und teilgeben durfte, mit wem ich mich alles neu vernetzen konnte oder welche Vernetzung ich vertieft habe. Bevor ich noch ein paar allgemeine Entwicklungen und Beobachtungen zusammenfasse, will ich wesentliche Ereignisse des Jahres 2025 chronologisch wiedergeben.

Am 29. Januar fand unser erstes Bildungsbier an der Weibelfeldschule statt. Eine gelungene Vernetzungsveranstaltung von Schulen und außerschulischen Bildungsträgern aus der Region. Leider ist eine Wiederholung zum Jahresende an mangelndem Interesse gescheitert, wir bleiben aber dran.

Im Februar fanden zwei wichtige Veranstaltungen statt. Am 14. Februar hat eine Schülergruppe der Weibelfeldschule auf der Didacta einen Vortrag zur Entwicklung unserer Zukunftsschmiede „Trendhub“ gehalten und ich durfte zum Thema „Demokratie braucht Bildung – Bildung braucht Demokratie! Die Rolle von KI & Social Media in Schulen“ referieren.

Am 21. Februar durfte ich dann in Berlin beim fobizz-Klassentreffen einen Workshop zu „Neue Lern- und Prüfungskultur mit KI. Warum KI in Schule alles verändert? Oder auch nicht?“ halten. Diese beiden Veranstaltungen haben mich darin bestärkt, dass ich mit meinen Herzensthemen Demokratie- und Medienbildung sowie KI zwei wichtige Themen besetze und ich dazu auch etwas zu sagen und zu vermitteln habe. Neben Schulentwicklung werden mich diese beiden Themen auch in den nächsten Jahren begleiten, erste Veranstaltungen sind schon terminiert und in der Planung.

Der März brachte die großartige Veranstaltung Vision@Schule an der Albert-Schweitzer-Schule in Wetzlar, wo ich einen Workshop zu Schulentwicklung aus der Leitungsperspektive halten durfte. Eine großartige Veranstaltung mit Begegnungen mit zahlreichen wunderbaren und bildungsbegeisterten Menschen: Stefan Ruppaner, Ferdinand Stebner, Astrid Kalantzis, Daniel Füller, Steven Bauer, Kristin und Ulrike van der Meer, Daniel Steh, Susanne Burzel, Andreas Fischer und viele mehr.

Außerdem wurde die Weibelfeldschule am 18. März offiziell von Kultusminister Armin Schwarz als Selbstständige Schule zertifiziert.

April, Mai und Juni waren dann von den üblichen Aktivitäten wie Osterferien (mit Abnahme 1. Staatsexamina an der Uni), Abitur und 2. Staatsexamina geprägt. Übrigens dienen Teile der Ferien mittlerweile nicht mehr der nötigen Regeneration und Erholung, sondern dem Aufarbeiten der Desiderate aus der Zeit davor, so zumindest meine Beobachtung aus dem vergangenen Jahr. Im Juni fand dann noch das von einer E-Phase organisierte Tonali-Konzert in der Alten Oper in Frankfurt statt, die Kreisschüler*innenvertretung Offenbach feierte 55jähriges Bestehen, die Stadtwerke haben den Vincent-Preis verliehen und eine unserer DSP-Gruppen wurde bei den Hessischen Schultheatertagen ausgezeichnet. Am 30.06. startete dann die letzte Schulwoche mit der Abschlussfeier der Mittelstufe.

Vor den Ferien ging es im Juli noch einmal hoch her, mit der akademischen Abiturfeier und dem Abiball, zu dem parallel noch unser Do-Tank in der Zukunftsschmiede mit einer Vernissage eröffnet wurde. Ich durfte erstmals am Premiereabend der Burgfestspiele teilnehmen, unsere erste Ausgabe der Schülerzeitung „4omo“ kam heraus und am letzten Schultag habe ich natürlich die Schülerinnen und Schüler in die verdienten Sommerferien verabschiedet.

In den Sommerferien stellte sich dann tatsächlich zum ersten Mal im Jahr etwas Erholung ein und ich konnte mit meinem Sohn die Platte für eine Modelleisenbahn aufbauen; leider sind wir aber über die Platte bisher nicht hinausgekommen.

Die letzte Ferienwoche starteten wir mit einer Schulleitungsklausur auf dem Hofgut Neuhof im Rahmen des Knistern-Festivals der Feuerfreunde. An der selben Location durfte ich dann auch noch einem Vernetzungstreffen für Stiftungen und Firmen aus der Region teilnehmen, an dem ich wertvolle Kontakte zur Flughafenstiftung, Hahn-Air oder Celina von Collect-it knüpfen konnte. Am 20. August bekamen wir dann von unserem Ministerpräsidenten Boris Rhein einen Scheck mit einer beachtlichen Fördersumme der Flughafen-Stiftung für unsere Zukunftsschmiede überreicht. Am 27. August habe ich einen Vortrag zu KI für Anfänger auf dem Oberstufentag der hessischen Waldorfschulen gehalten. Der Monat endete dann mit meiner Geburtstagsparty, auf der ich meinen 50. aus dem Vorjahr nachgeholt habe.

Der September war wieder sehr ereignisreich und startete mit der mobile.schule-Tagung in Hannover, wo ich viele bekannte Gesichter treffen konnte, zum Beispiel Silke, Jochen, Daniel und Jan, aber auch Georg, Hauke, Niels und viele mehr.

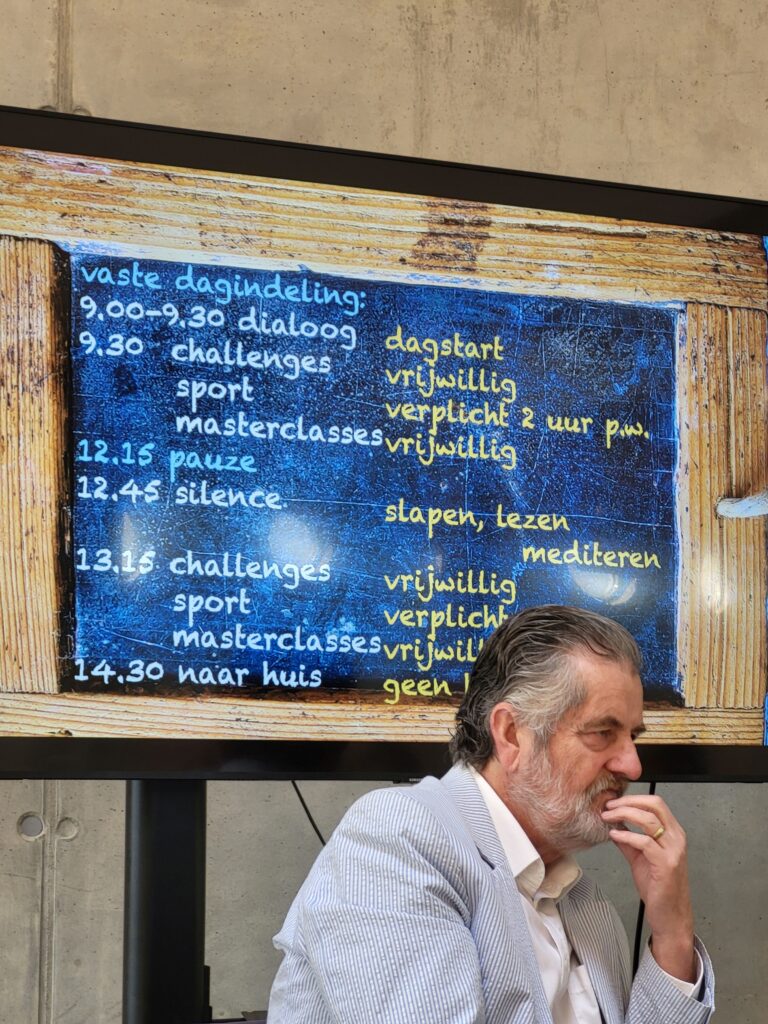

Vom 4. bis zum 6. September erfolgte dann eines meiner Persönlichen Highlights, der Besuch der Agora-Schule in Roermond. Ein weiteres Highlight waren die Kamener Schulgespräche am 22. September. Auch das ein Wiedersehen mit vielen Bildungsenthusiasten, neben den meisten, die schon in Wetzlar dabei waren, war es schön Katja Glasmachers und Anika Osthoff persönlich kennenzulernen. Einen krönenden Monatsabschluss bildete dann der von mir organisierte Abend mit Vortrag von Silke Müller und anschließender von mir moderierter Podiumsdiskussion im Bürgerhaus Dreieich.

Im Oktober war es dann etwas ruhiger, in den arbeitsreichen Herbstferien gab es wieder Staatsexamina an der Uni und danach in der Schule. Besonders schön war der Besuch von Susanne Posselt am 28. Oktober, der ich unsere schöne Weibelfeldschule zeigen durfte und mit der immer ein interessanter Austausch stattfindet.

Im November war ich dann wieder etwas unterwegs. Am 05. fand die jährliche Tagung von Bildungsfaktor Abitur in Friedberg statt. Als Mitglied des Vorstandes hatte ich die Ehre Diana Knodel von fobizz als Keynote-Speaker zu gewinnen und mit ihr gemeinsam einen Workshop zu gestalten. Am 15. fand erstmals die Edunautika-Süd statt, ich hoffe das war der Auftakt und es geht nächstes Jahr weiter, auch hier durfte ich zwei Sessions zu meinen Themen anbieten. Abgerundet wurde der November durch eine Hospitation am Gymnasium in Mainz-Mombach (Bericht folgt).

Außerdem habe ich im November den mir sehr wichtigen Blogbeitrag „Vom Scheitern“ veröffentlicht, der auf sehr positive Resonanz gestoßen ist.

Im Dezember bekam eine unserer Intensivklassen einen Demokratiepreis des Hessischen Justizministeriums verliehen und ich konnte ein Selfie mit Sebastian Rode abstauben. Zum Jahresabschluss war ich beim Netzwerktreffen von „Journalismus macht Schule“ in der Landesvertretung von Mecklenburg-Vorpommern in Berlin. Dort gab es spannende Vorträge und Workshops rund um Journalismus und Medienbildung. Das Ziel ist es hier in den nächsten Jahren, gemeinsam mit Florian Nuxoll, mehr Expertise seitens der Lehrkräfte einzubringen. Besonders hat mich gefreut Kerstin Butenhoff und Leonard Sommer persönlich zu treffen. Außerdem konnte ich mich auch dort weiter vernetzen und ich habe ein Selfie mit der Bundesbildungsministerin ergattert.

Natürlich war das nur eine Auswahl meiner Aktivitäten und Begegnungen, die zeigen wie wichtig es ist, sich immer weiter zu vernetzen. Außerdem sind diese Veranstaltungen immer wieder ein Motivationsfaktor, der einen aus dem Alltag holt und neue Perspektiven eröffnet, der zeigt, was Andere tun und was alles möglich ist. Danke an alle, die mir immer wieder diese Möglichkeiten bieten!

Zu diesen Begegnungen gehören zum Beispiel auch noch die regelmäßigen Treffen mit meinem ehemaligen Chef, Hans Peter Löw, mit dem ich die Austausche zu schul- und weltpolitischen Entwicklungen sehr schätze. Toll war es auch Sascha Eschmann von „Nur Mut“ oder Christian Weiß und Susanne Mombers von den Feuerfreunden kennenzulernen oder Celina Schwarz von collect-it, wir werden sicher in Zukunft noch gemeinsam Dinge bewegen. Ein besonderer Dank geht auch an die Unterstützung aus der Politik, besonders an den Landrat Oliver Quilling, den ehemaligen Bürgermeister Bernd Abeln und Frau, sowie den aktuellen Bürgermeister Martin Burlon die uns immer wieder unterstützen und ohne die unsere Zukunftsschmiede nicht so schnell und so schön umgesetzt worden wäre. Zu den Unterstützern dafür zählen natürlich auch die schon erwähnte Flughafen-Stiftung, aber auch die Eisel- und die Düncher-Stiftung, die Sparkassen-Stiftung und viele mehr. Ich habe sicher leider wichtige Förderer unserer schulischen Arbeit vergessen, bin aber allen dankbar, die die Weibelfeldschule und meine Bildungsaktivitäten unterstützen. Dazu zählt natürlich der Förderverein, aber auch die KiJuFö der Stadt Dreieich, die Stadtwerke, der Paritätische und der Kreis Offenbach, die die Veranstaltung mit Silke Müller unterstützt haben, Danke auch an die Teilnehmenden an der Podiumsdiskussion von der LSV, dem LEB, DSS und der GMK.

Viel Freude bereitet mir über das Jahr auch immer mein ehrenamtliches Engagement bei DigitalSchoolStory, der Europa Union, der Dreieicher Stolpersteininitiative, als Mentor für das GROW-Programm der Goethe-Universität Frankfurt und bei Bildungsfaktor Abitur.Hessen.

Auch meine Nebentätigkeit beim Abendgymnasium Offenbach in der Erwachsenenbildung ist immer noch eine Bereicherung. Hier ist allerdings ein Ende absehbar. Weil ich meinen Workload im Blick haben muss, werde ich hier nur noch meinen aktuellen Kurs zum Abitur 2027 begleiten und dann aufhören, auch wenn ich das AGO vermissen werde.

Eine wichtige Bereicherung ist auch meine Mitgliedschaft im Think-Tank „Lehren und Lernen im Kontext von Künstlicher Intelligenz“ im Rahmen von VK:KIWA, einem Netzwerk wichtiger Personen in der KI-Bildungsblase.

Ich bin immer wieder fasziniert, was in einem Jahr alles passieren kann. All diese Aktivitäten fordern mich und bereichern mich. Die Kunst ist Überforderung zu vermeiden. Ich merke, wie mir zunehmende Vernetzung und damit Professionalisierung gut tun, mich aber auch Kraft kosten.

Die Herausforderung im kommenden Jahr wird sein, eine Balance aus weiterer Vernetzung und Pflege des Netzwerks, den wachsenden täglichen Aufgaben als Schulleiter und den notwendigen Aufgaben in der Schulentwicklung zu finden. Ich glaube, dass 2026 ein herausforderndes und wegweisendes Jahr in vielen Bereichen wird.

Für mich persönlich wird der Schwerpunkt im nächsten Jahr darauf liegen, bestehende Netzwerke zu pflegen und moderat zu erweitern, in der Schule müssen Kompetenzen für individualisierte Lernprozesse aufgebaut und Lösungen zum Umgang mit herausfordernden Schülerinnen und Schülern gefunden werden. Wir müssen unseren Transformationsprozess vorantreiben, um Schule zukuntsfest und die Welt enkelfähig zu machen. Ich werde weiter spannende Schulen besuchen, fest gebucht ist ein zweiter Besuch in der Richtsbergschule in Marburg und ein Besuch bei der IGS-Süd in Frankfurt, geplant sind Besuche bei Susanne Posselt in Pforzheim, Daniel Steh in Frechen, Andreas Fischer in Köln und bei Jonas Wagner in Hannover, ein Traum wäre es irgendwie bei der Alemannenschule in Wutöschingen reinzukommen.

Wir haben gesamtgesellschaftlich und schulisch wichtige Weichen zu stellen. 2026 wird ein wichtiges Jahr für die Zukunft der Bildung in Deutschland, ich bin bereit.