Das Thema „Visionen in Schulentwicklungsprozessen“ beschäftigt mich als Praktiker schon länger und ist auch immer wieder Gegenstand von Diskussionen in unserer Schulgemeinschaft und in unserem Schulleitungsteam.

Viele Schulentwicklungsprozesse beginnen mit der Entwicklung einer Vision oder eines Leitbildes. So soll, zumindest in der Theorie, ein gemeinsames Fundament, ein Konsens, ein Ziel entwickelt werden, welches dann die Mitglieder der Schulgemeinschaft zu einem Zustand leitet, der von möglichst allen gewünscht wird.

Ich kann das grundsätzlich nachvollziehen, habe aber doch auch meine Probleme damit, die ich gerne erläutern und in den Diskurs einbringen will.

Ex-Kanzler Helmut Schmidt soll, vermutlich im Bundestagswahlkampf 1980, gesagt haben: „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.“ Ich antworte für gewöhnlich darauf, dass ich beim Arzt gewesen sei und dieser bestätigt habe, dass alles in Ordnung sei. Aber braucht Schulentwicklung tatsächlich eine Vision oder ist das vielleicht sogar schädlich? Der Duden definiert Vision als:

a) übernatürliche Erscheinung als religiöse Erfahrung

b) optische Halluzination

c) in jemandes Vorstellung besonders in Bezug auf Zukünftiges entworfenes Bild.

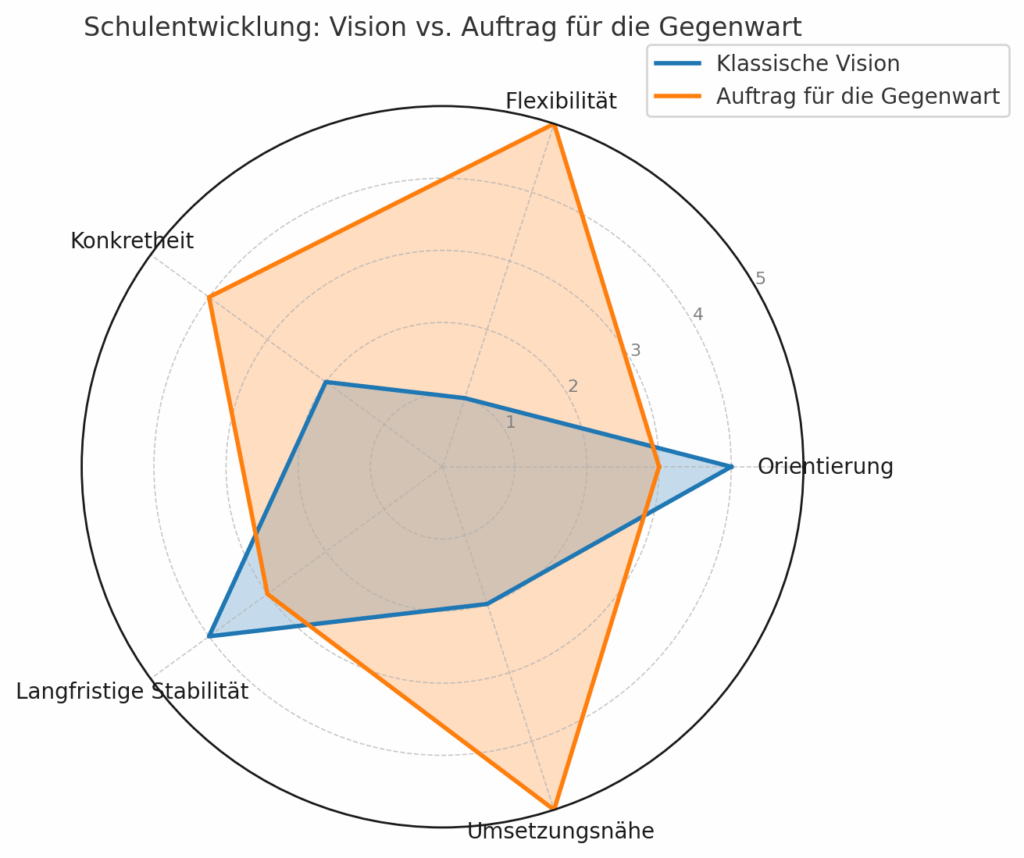

Etymologisch spielen eher a) und b) eine Rolle, für unseren Kontext aber wohl eher c): Eine Vorstellung in Bezug auf eine Zukunft. Jetzt bin ich aber der Überzeugung, mein Blog und die Newsletter belegen das immer wieder, dass unsere Zukunft volatil und unsicher ist, dass wir in Zeiten exponentieller Veränderungen leben. Wie soll in diesem Kontext eine tragfähige Vision für die Zukunft einer Schule entstehen? Ist nicht jede Vision unter Umständen nach einem Jahr schon wieder obsolet, weil sich Rahmenbedingungen fundamental verändert haben.

Dem kann man natürlich entgehen, indem man eine Vision möglichst wenig konkret verfasst: „Wir wollen eine Schule sein, an der sich alle wohlfüllen“. Das ist dann aber schon wieder ziemlich beliebig und ein Allgemeinplatz, dem alle zustimmen würden, der in seiner Konkretisierung aber konfliktbehaftet ist, weil jeder sich anders wohlfühlt. Wird man auf der anderen Seite zu konkret und fasst die Vision zu eng, kann es passieren, dass ein Ziel ganz schnell nicht mehr als erstrebenswert gilt, zum Beispiel „Wir wollen unseren Unterricht an kybernetischen Lerntheorien orientieren“ oder wir wollen die Methode „Lesen durch Schreiben“ implementieren.

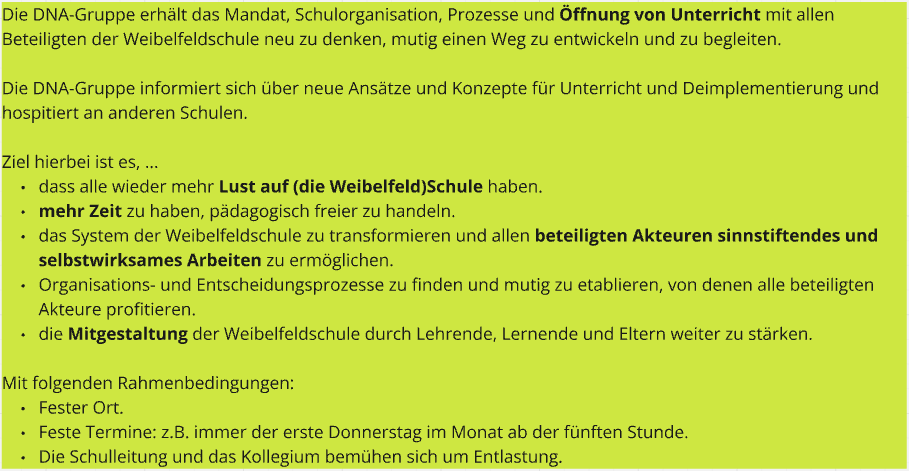

Diesem Dilemma kann man vielleicht entkommen, indem man eben kein Leitbild oder keine Vision für eine Zukunft entwickelt, die immer schlechter vorhersehbar ist, sondern indem man einen Auftrag für das jetzt entwickelt, so wie wir es mit dem Mandat für unsere DNA-Gruppe gemacht haben, das mit großer Zustimmung von der Gesamtkonferenz abgestimmt wurde:

Auch dort steht, dass wir eine Schule haben wollen, auf die alle wieder mehr Lust haben. Aber das wird konkretisiert, wir wollen das erreichen, indem wir Unterricht öffnen und neu denken, an anderen Schulen hospitieren, mehr Sinn und Selbstwirksamkeit stiften, mutig sind, gemeinsam mit der gesamten Schulgemeinschaft daran arbeiten wollen und sogar schon Rahmenbedingungen festgelegt haben. Das ist hinreichend offen und hinreichend konkret. Es gibt Leitplanken oder Eckpfeiler, wie Öffnung von Unterricht und einen Kerngedanken von pädagogisch anderem Handeln und Systemtransformation, der sich an anderen Schulen (Best Practice) orientiert und die gesamte Schulgemeinschaft einbindet.

Ich finde, damit ist hinreichend klar, wohin der Weg führen soll. Es ist ein Rahmen gesteckt und nächste Schritte werden konkret. Dennoch ist Flexibilität, moderner gesagt: Agilität, möglich, da wir ja unseren eigenen Weg finden müssen, der sich an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler in unserem Umfeld orientiert.

Fazit: Wir brauchen keine Vision für die Zukunft, wir brauchen einen Auftrag für die Gegenwart. (Und die Diskussion um den Arzt können wir uns sparen)